日期:2025-09-08 06:26:48

从智能客服到智能家居,再到金融和医疗领域,意图识别技术正帮助机器更好地理解人类的需求,并提供精准的服务。作者结合自身在大厂的工作经验,分享了如何通过意图识别提升产品效率和用户满意度。

大家好,我是骆齐,目前在一家大厂负责一款千万级用户的AI产品。

最近打算开个系列,把我在实际工作中踩过的坑、总结的干货慢慢分享出来,今天就从“意图识别到底是什么”“它藏在我们生活的哪些角落”开始讲起。

平时和朋友聊起工作,最常被问的一句话就是:“为什么现在的AI好像越来越懂人了?我跟智能音箱说‘我好冷’,它不光能接话,还能默默把空调温度调高,这到底是怎么做到的?”

其实背后的核心技术,就是今天想跟大家好好聊聊的——意图识别。

1.先搞懂:意图识别,本质是让AI“读心”

很多人觉得AI技术很玄,但意图识别的逻辑其实特别贴近生活。

简单说,它的核心目的就是把我们用自然语言说的话、提的问题,精准翻译成机器能听懂的“需求”,再转化成具体的执行动作,帮我们解决问题。

就像我朋友问的“智能音箱调空调”的例子:当你说“我好冷”时,字面意思是“表达寒冷”,但深层需求其实是“希望改善寒冷的环境”。

这时候意图识别模型要做两件事:

第一,读懂你没明说的需求——“想要升温”;

第二,触发对应的动作——“给空调发送调高温度的指令”。

在我做产品的过程中,最有成就感的时刻,就是看到意图识别把“用户说的话”变成“用户想要的结果”。

比如之前优化智能客服时,用户发一句“我买的裙子啥时候发货”,模型能立刻识别出这是“物流查询”意图,自动调取订单信息,3秒内就回复“你的订单预计明天发货”,不用用户再等人工客服转接,用户满意度一下就提上来了。

2.这些场景里,都有意图识别在“隐身工作”

其实意图识别早就渗透到我们生活的方方面面了,只是很多时候我们没意识到。

我结合自己做过的项目和观察到的案例,整理了几个最常见的应用场景,大家看完可能会说:“原来这个也是意图识别!”

第一个是智能客服与对话系统。

这是意图识别最“出圈”的场景,除了刚才说的物流查询,还有售后问题。比如用户说“这衣服跟图片色差好大”,模型能快速识别出这是“售后投诉”意图,不会把它当成“咨询衣服材质”来处理。

之前我们做过数据统计,加了意图识别后,客服的问题分类准确率从70%提升到了95%,用户投诉的解决周期也缩短了一半——毕竟机器先把问题“分类归位”,人工客服就能直接对接,不用再花时间问“你是想投诉还是咨询呀”。

第二个是物联网与智能家居。

这个场景里,意图识别会更“聪明”,因为它要结合环境数据来判断需求。比如你晚上10点说“有点冷”,模型会先看两个信息:当前时间(10点,可能已经睡觉了)、室外温度(比如10℃,属于低温)。

这时候它就知道,你的需求不是“把空调温度调高一点”(可能会太吵影响睡觉),而是“开暖气”——既安静又能持续升温。

第三个是金融和医疗领域。

这两个领域对意图识别的精准度要求更高,因为涉及到用户的核心利益。比如在医疗APP里,用户说“我咳嗽、发烧三天了”,模型会先识别出“症状描述”意图,再结合医学知识库,初步判断可能是“上呼吸道感染”,然后推荐呼吸科或全科门诊,不会让用户在几十个科室里瞎选。

注意这类场景需要特别注意“避免误判”——比如用户说“我有点晕”,可能是低血糖,也可能是其他问题,这时候模型不会直接推荐科室,而是先追问“是否还有恶心、心慌等症状”,再进一步识别意图。

这种“谨慎”其实也是意图识别的一部分:不是非要一次出结果,而是要在“精准”和“用户体验”之间找到平衡。

3.什么时候需要用意图识别?它的工作链路是怎样的?

很多做产品的朋友会问我:“我做的APP需要加意图识别吗?”我的答案是:当你的业务场景比较复杂,需要“低成本理解用户需求”,并“精准调度功能/服务”时,意图识别就派上用场了。

简单说,意图识别就像一个“初步分类器”。

以旅行APP为例,里面有天气查询、机票查询、火车票查询、酒店预订、出入境政策查询5个功能。

如果没有意图识别,用户说“我要后天从深圳飞北京”,系统可能会分不清你是要查机票,还是查北京的天气,导致推荐错服务。

但有了意图识别,它就能先把你的需求“归类”到“机票查询”,再触发对应的服务,效率一下就上来了。

这里我拆解了一下意图识别的完整链路,如下图所示:

接下来我就用“用户查深圳飞北京机票”这个例子,带大家看看模型是怎么一步步工作的:

第一步是用户提问:

就是用户在输入框里写的原始内容,比如“我要后天从深圳飞北京”。这一步很简单,但问题在于,用户说话往往会“省略信息”,比如没说“查机票”,也没说“经济舱”,但这些都是关键信息。

第二步是意图改写:

这一步是为了“补全用户没说的话”,但前提是不改变原始意图。比如刚才的提问,我们会改写成“查询后天从深圳飞往北京的经济舱机票”。

为什么要加“经济舱”?因为我们通过用户行为数据发现,80%的用户查机票时默认选经济舱,只有20%会明确要公务舱或头等舱。

所以改写时补全“经济舱”,能让后续的识别更精准。

第三步是意图识别(槽位提取):

这一步是把用户的需求拆成“一个个小格子”,我们叫“槽位”。比如“查询后天从深圳飞往北京的经济舱机票”,可以拆成4个槽位:

这些槽位就像拼图的碎片,只有把每个碎片都找对,后续的服务才能准确。比如如果出发地错写成“北京”,那系统就会查“北京飞深圳”的机票,完全反了,所以槽位提取的精准度特别重要。

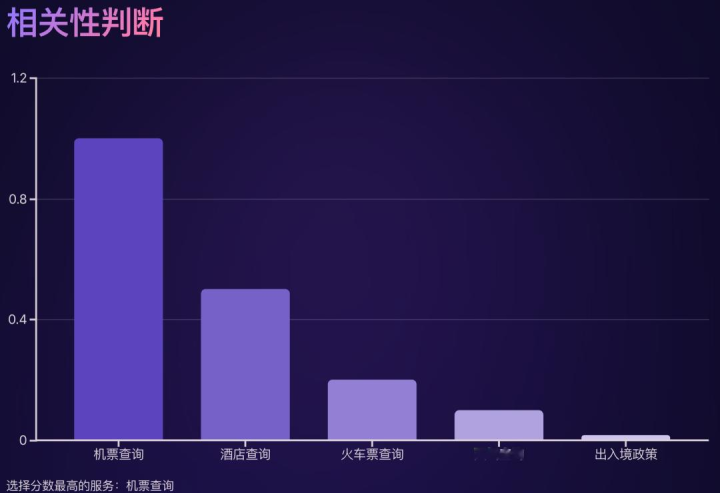

第四步是相关性判断:

这一步是确定“该调用哪个服务”。我们的旅行APP有5个服务,模型会给每个服务打一个“相关性分数”,比如:

然后模型会选分数最高的“机票查询”,确定当前意图类别就是“机票查询”。

第五步是调度服务:

最后一步就是通知后台,调用“机票查询”的接口,把“深圳、北京、后天、经济舱”这些槽位信息传过去,系统就会给用户展示对应的机票列表了。

整个链路走下来,其实就像一个“需求处理流水线”:从用户说的一句话,到精准调出服务,每一步都离不开意图识别的“穿针引线”。

4.结语

今天聊了这么多关于“意图识别”的内容,其实就是想试着把一项听起来有点抽象的技术,用更贴近现实的方式讲明白。

我们常常觉得AI很“智能”,但这份智能背后,靠的往往是那些看似简单、却需要无数次打磨的技术细节——可能是一条意图改写的规则、一个槽位的精确定义,或者一次对相关性分数的细微调整。

作为从事AI产品相关工作的人,我一直相信,技术不是为了“炫技”而存在的。它的意义,在于真正扎根于人的需求。

比如,让智能音箱更准确地理解你对“冷热”的感受,让客服机器人更快定位你的问题,让旅行APP精准推荐你真正想要的那班飞机……这些看似微小的改善,才是意图识别技术真正的价值所在。它不张扬,却默默让机器更懂人。

配资炒股股票提示:文章来自网络,不代表本站观点。